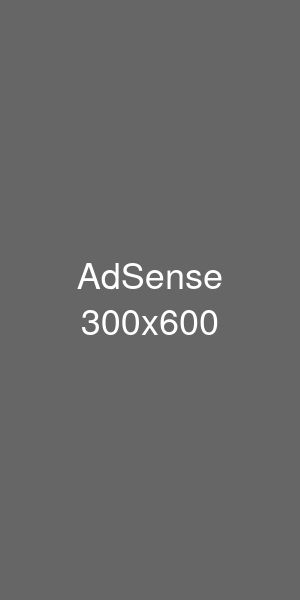

2018年から企業の法定雇用率は2.2%となりました。

また2021年4月までに2.3%まで引き上げられることが決まっています。

それに伴い、障害のある方の就労人数は過去最大の 56 万 6085人まで向上し、多くの障害のある方が雇用されています(下図参照)。

参考:令和元年 障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省 2019)

しかし、まだまだ課題があるのが現実です。

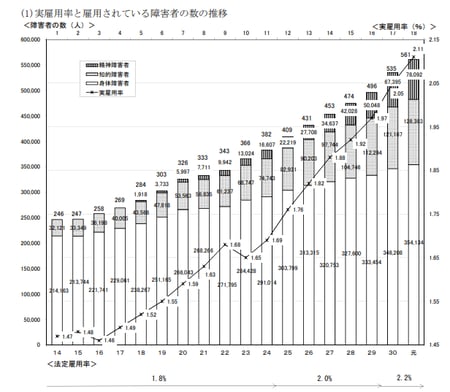

障害者雇用においての大きな課題の一つとして定着率が挙げられます。

健常者における一年間の職場定着率は約85%です。

発達障害の方の定着率は約72%

知的障害の方の定着率は約68%

身体障害の方の定着率は約60%

精神障害の方の定着率は約50%

健常者と障害者の間でも定着率には乖離がありますが、障害別でも異なることがわかります(下図参照)。

参考:障害者の就業状況等に関する調査研究(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター 2017)

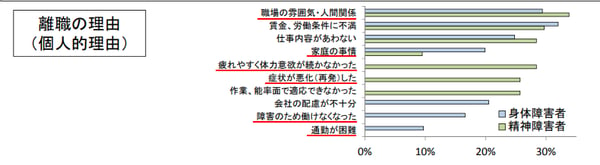

離職してしまう理由は?

離職する理由は

「職場の人間関係」

「仕事内容が合わない」

「会社の配慮が不十分」

などが離職理由の上位として挙げられています。

これらの離職理由は、共通してコミュニケーション不足が原因であることが考えられます。

障害者雇用がうまくいく企業の特徴は、企業内のコミュニケーション力が高い

よって、適切なコミュニケーションをとることで障害のある方の職場定着率が向上することができます。

そして、適切なコミュニケーションの一歩目は相手のことを知ることです。

例えば、車いすの方に関してのコミュニケーションです。

車いすにおける大きな課題は移動です。

1センチ以下の少しの段差でも移動の際の妨げになります。

少しの負担でも毎日何度も移動する場所に段差があると、大きな負担になる場合があります。

ただ、その小さな段差がストレスになっていることをなかなか言い出すことができない方もいます。

小さなストレスですが、それが積み重なると大きな課題につながっていきます。

障害のある方と職場環境のギャップを見つけて、少しずつ改善することが大切です。

では、そのような小さな課題を見つけるためにはどうしたらいいでしょうか。

そのヒントが相手の視点に立つことです。

日頃から、「移動で困ることないですか?」と一言聞くだけで、相手も困っていることを伝えやすくなります。

また、「車いすについてあまり詳しくないので教えてもらえますか?」と車いすの環境について教えてもらうことも重要です。

相手のことを知って、課題が見つかることも多くあります。

相手の視点に立ち一緒に考えていきたいという姿勢を伝える。

それだけでも、障害のある方の雇用定着率をあげることができます。

まとめ

障害のある方が働きやすい環境に近づく第一歩目が、ユニバーサルマナーの実践です。

どのようなコミュニケーションが必要かを理解し、実践するきっかけとしてぜひご活用ください。

テレワーク・在宅勤務にも対応!ユニバーサルマナーオンライン研修