日本で初めて近代的設備を導入し、靴下作りを始めたナイガイ。自社ブランドソックスの他、ポロ・ラルフローレンやプーマといった有名ブランドのライセンスソックスも多数手がけている為、実は私達の生活の中にもナイガイソックスが数多く存在する!?そして今回、障害の有無に関係なく誰にでも履きやすい「みんなのくつした」をミライロと協働開発した。

株式会社ナイガイ代表取締役社長

早稲田大学社会科学部卒、1987年入社、2004年靴下事業部商品第一部長、08年執行役員、09年取締役、12年ナイガイ・イム代表取締役を経て、15年より現職

株式会社ナイガイ 執行役員

商品部企画室にデザイナーとして入社後、企画室長、企画開発部長を経て20年、

チェーンストア部担当 商品部門技術開発部担当 兼 技術開発部長

1989年に愛知県安城市で生まれ、岐阜県中津川市で育つ。生まれつき骨が脆く折れやすいため、車いすで生活を送る。障害を価値に変える「バリアバリュー」を提唱し、大学在学中に株式会社ミライロを設立。

ナイガイのNのロゴが素敵なプリザーブドフラワーですか。ありがとうございます。

弊社は1920年に依田耕一(よだ こういち)と小林雅一(こばやし まさかず)という当時30歳前後の若者二人が、「日本の近代化に貢献する事業を興そう」という想いを以て設立された会社です。

難しい質問ですね。強いて言うなら「企業理念や人との巡り合わせ」でしょうか。

「国や民の為に」という、想いに共感した様々な人からのご協力や出会いや巡り合わせの上に成り立っている会社だと考えています。

当時政界や財界で活躍されていた米山梅吉(よねやま うめきち)さんとの出会いが大きいと思います。米山さんは国際的な社会奉仕連合団体であるロータリークラブを日本に広められた、「人々の為に奉仕をする」という気概を多分にお持ちであった方と聞いております。

米山さんからは金銭的、経営的な援助以外にも、想いの礎を築いて頂けた事が大きかったかと思います。

これは今でも弊社の行動指針などになっている考えですが、「正直、公正、善意、有益」という考えです。ロータリークラブの精神に通ずる部分でもあり。今でもこの考えを継承しています。

競争よりも、その時代に合わせて変化する事や、ニーズに先回りして靴下の価値を高めていった事が重要だったのかと思います。創業時の日本人にとって靴下というものはまだ、「足に履かせる袋」程度の認識しかなかった様ですが、それをまずは安く作り、誰もが買えるものにしていく。そして時代の変化に合わせた履き心地や、耐久性、更にはファッション性の追求と、時代に合わせた変化に集中したのがよかったかと思います。

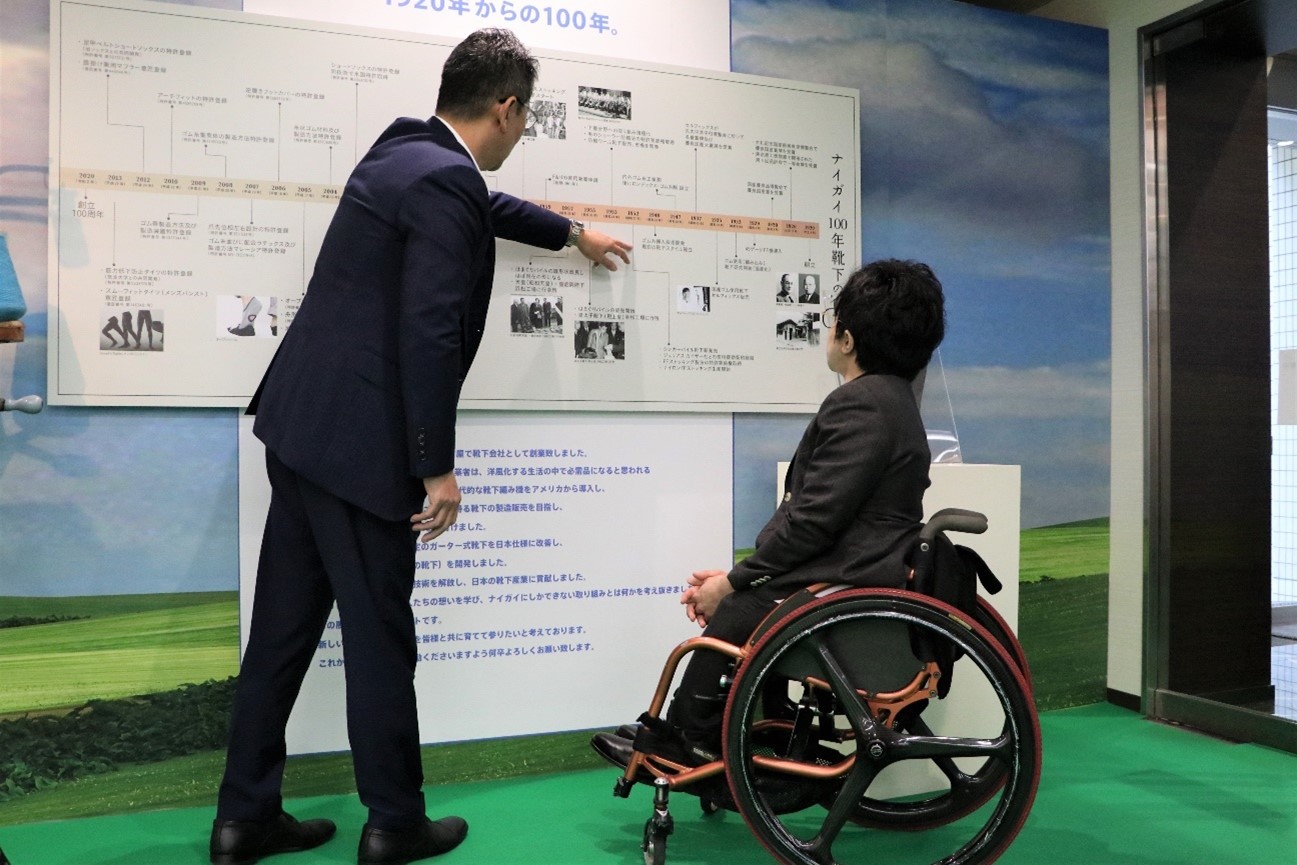

100年の歴史と靴下の当時の製法を学ぶ垣内

正直に申し上げると、全くなかったです(笑)。

それはもちろん、垣内社長でしょう!

2019年7月に垣内さんの講演を聞かせて頂いて、強烈な衝撃。そして猛省。

なぜ今まで自分たちは当たり前の事に気づけなかったんだろうか……という点ですね。

「本当に困っていたり求めている人に、求めている物を作りお届けする」という当たり前の事です。今の時代って物が溢れかえっていて、あの手この手を使って要らない人に買わせようとするプロモーションをどんどんする、みたいな空気があるじゃないですか。一方で、障害のある方やご高齢、妊婦の方で「本当はこういうのが欲しいのに」と声をお持ちの方はいくらでもいる。なのにそういう人達の声を聞いてないじゃないですか。

今までどうしてそういう人達に目を向けていなかったんだろう……と反省しましたね。

今泉が講演から帰って来た次の日の事は衝撃的で、始業前に今泉から「とにかく今すぐ来て欲しい」と連絡がありました。何事だろうと思って社長室に行ったら、垣内さんのお話を聞いた衝撃や、反省の弁の共有を延々と受けました。

その時に、今泉から「なんでもいいからミライロさんと仕事を始めろ!」と号令がかかって、急いで技術開発のメンバーなどを集めてミライロさんとの会議がスタートした、という経緯です。

その後に打合せを重ねて、やはり靴下の商品開発を通じた取組が一番いいだろうということで「みんなのくつした」プロジェクトがスタートいたしました。

「まずは当事者の声に耳を傾けよう」という事で座談会形式の対話の時間を設けました。「ミライロ・リサーチ」を活用させて頂きました。

肢体不自由のあるモニターを交えた座談会の様子

視覚障害のあるモニターを交えた座談会の様子

あの座談会は、目からうろこでした。座談会では、障害のある方が履きやすいだろうと考えてナイガイが独自に開発した商品を始め複数点試着頂き、それらに対してフィードバックをもらうという形式をとりました。

結果はひどい有様でしたが……(苦笑)。

私達が絶対に気に入ってもらえるだろうと自信があった靴下に最低の評価を頂いたり、「こんなの履く方も履かせる方も使いにくい」と言われたりと……。

いかに自分たちの考えがずれているかという事が身に沁みましたね。中でも心に残っている事は、先天的な全盲の方からのご意見で、その方から「ファッションを楽しみたい。だけれども、どういう色なのかすら識別ができないし、そもそも商品を買う事自体にバリアを感じている」とお言葉を頂きました。悲しい気持ちになりましたね。

自分たちの頭の中に決めつけがあったと感じたからです。全盲の方には季節を感じる色合いの商品を楽しみたい、というよりも履きやすさとか機能とかそっちの方がニーズはあるのだろうと……。

全盲の方にも色の概念があるという話をお伺いしました。例えばピンクだと桜の花の様にイメージとイメージを結び付けておられると。私達だけでは気づけない事に気づけた座談会でした。

開発された新しい「みんなのくつした」とは?次回に続く……。