前回(【空間のユニバーサルデザイン】溝のはなし〈前編〉)に引き続き、今回は溝を埋める一般的な手法として、グレーチングについてお伝えします。

グレーチングって何?

「グレーチング」と言われてもピンと来ない人も多いと思います。

溝蓋や排水格子と言った方が分かりやすいかもしれません。

「GRATING」と調べてみると「鉄格子」という意味で、Grating plateとは「おろし金」と言う意味になります。

なんだかイメージが湧きますね。

材質は主に鉄ですが、用途によってステンレス製、FRP製、アルミ製、ゴム製(ゴム被覆)といろいろあります。

溝によって出来たバリアを埋め、橋渡しをしてなおかつ蓋をしないで、排水するという優れた機能を持った機材です。

皆さんの中にも経験があるかもしれませんが、グレーチングは車いすばかりか、ベビーカーの車輪(キャスター)や杖、ハイヒールの踵の落下等、事故が絶えなかったこともあり、今では目が細かい仕様がUDに配慮したものとして普及してきています。

●標準目(ピッチ100mm)

キャスター落下

●標準目(ピッチ50mm)

キャスター落下しない

●細目(ピッチ100mm)

キャスター落下しない

ハイヒール、杖もOK

グレーチングと車輪の相性

ベビーカーのキャスターや車いすばかりでなく、自転車のスポーツ車(ロードバイク)でタイヤ幅が23~25mmのものは、注意しないとグレーチングにはまってしまう可能性があります。

歩道では歩行者の安全性を重視して細目グレーチングを設置しますが、一般道(車道)では排水性を重視して標準目を使用します。

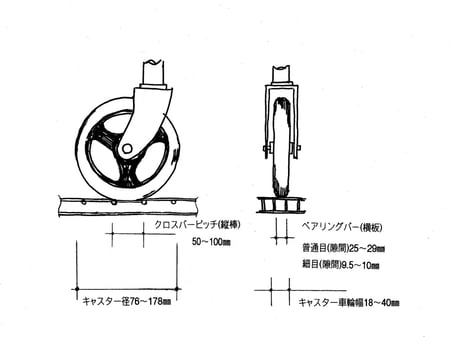

そこで、車輪(キャスター)とグレーチングのピッチ(縦棒クロスバー・ツイストバー)と目幅(横板)を比較してみました。

グレーチングでの落下防止対策には、ベビーカーメーカーも黙っていたわけではありません。

キャスターをシングルからダブルにしたり、キャスター径を大きくしたりして対応しました。

車いすの場合、重量の大きい電動車いすやシニアカー(ハンドル型電動車いす)は、元々グレーチングの目に対応した車輪幅を採用していますが、手動式の車いすの場合、軽量化や操作性のためのキャスター径76mm(3inch)、駆動輪をロードレーサーと同じ23~25mm幅のタイヤを使用するので、溝の幅は悩ましいものでした。

目を細かくしたら排水量が落ちてしまうので、グレーチングメーカーは排水効果とタイヤ落下防止の安全面でバランスをとり、クロスバーの幅を50mmとしたものが現在主流となっています。

歩道の場合は、さらに、歩行用の杖、白杖、ハイヒールの踵、キャリーバックの対応のため細目のグレーチングを設置することが標準となっています。

まとめ

少し専門的な話もありましたが、いかがでしたでしょうか。

グレーチングは普段歩いていても気にすることなく、硬貨を落としたり、鍵を落としたりした時に邪魔者扱いされるものですが、基本は溝を埋めてバリアを無くす道具です。

グレーチングのように、人々が意識をしないでも安全と安心を守っているUD製品は世の中にたくさんあります。