ミライロでは障害者や高齢者、ベビーカー利用者など、移動の際に何らかの困難に出会いやすい人にとって必要な情報を載せたマップを作成しています。

一般的にバリアフリーマップやユニバーサルデザインマップと呼ばれているマップです。

このようなマップを作成するにあたり、ミライロではより多くの方にわかりやすく発信することを大切にしています。

例えば、障害のある当事者視点の情報収集を行ったり、色覚異常のある人へ配慮した配色にしています。

今回は「色覚異常のある人への配慮」について紹介します。

色覚異常とは?

色覚異常とは一般的に「色を認識する力が弱いことで、色の見え方が通常の人と違う状態」のことを指します。

色覚異常には先天的なものと後天的なものがあります。

先天的なものは遺伝、後天的なものは加齢や目の病気が原因で起こります。

男性で20人に1人、女性で500人に1人の割合で起こると言われています。

実は私にも先天性の色覚異常があります。

次に、色覚異常という呼び方について説明します。

日本では色の見え方が通常の人と違う状態のことを色覚異常と呼ぶと先述しましたが、他にも次のような言葉を聞いたことがあるという方は多いのではないでしょうか?

「色弱」「色盲」

実はこれらの言葉は色覚異常と同じ意味です。

日本眼科学会が2005年に眼科用語集を改訂したことで、色盲という言葉は使われなくなり、総称として「色覚異常」という言葉が残りました。

また現在では、色覚特性や色覚多様性という言葉で表されることもあります。

色覚異常のある人など、多様な方に対応したバリアフリーマップの作成ポイントをまとめた資料は以下のリンクからダウンロードください。 見やすい!わかりやすい!バリアフリーマップ~4つの作成ポイント~ |

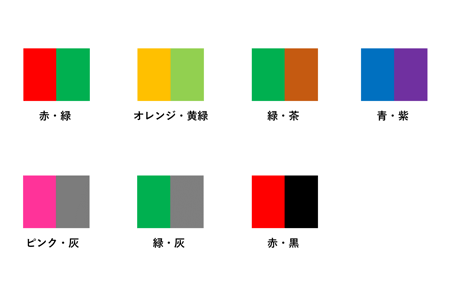

見分けづらい色の組み合わせ

色覚異常のある人が見分けづらい色の組み合わせとして、

赤と緑、オレンジと黄緑、緑と茶、青と紫、ピンクと灰色、緑と灰色、赤と黒などが挙げられます。

しかし、色覚異常があるからといってこれら全てが見分けづらいというわけではありません。

一部の色の組み合わせが見分けづらいだけで、他の色の区別はつく方もいます。

ほかにも色覚異常にはさまざまな種類があり、白黒写真に見える全色盲と呼ばれる症状のある方もいます。

このように色の見え方は人それぞれのため、すべての人が見やすい配色にすることはほぼ不可能です。

そのため、色以外の形や文字、デザインの違いにより情報を提供することが大切です。

色覚異常のある人の見え方が分かる便利なアプリ

スマートフォンの無料アプリにて、色覚異常のある人の見え方のシミュレーションができます。

気になった方はダウンロードしてみてください。

■色のシミュレータ

Androidの方はこちら

iPhoneの方はこちら

また色のコントラストを比べる際には、スマートフォンのカメラも有効に使うことができます。

カメラで撮った写真を編集画面で白黒に加工すれば、どの色が目立つか、差がわかりづらいかなどを確かめられます。

全色盲の方と同じような見え方になります。

ぜひ上の画像で体験してみてください。

まとめ

一見区別しやすい色に見えても、色覚異常のある人にとっては違いが分かりにくいことがあります。

全ての人に区別しやすい配色を考えることは難しいですが、コントラストやデザインなど、工夫できるところもあります。

より多くの方に見やすい広告やマップ、サイトが増えることを願っています。

色覚異常の他に、より多様な方との向き合い方を学びたい方には以下の検定もおススメです。ご興味のある方はご確認ください。ユニバーサルマナー検定

見やすい!わかりやすい!バリアフリーマップ~4つの作成ポイント~