モルテンというと、スポーツのイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。実は、自動車の部品や福祉機器の開発など、多角化した事業を持ち、エンジニア集団を抱え社会課題を解決するメーカーなのです。2019年4月にモルテンが発売した「Wheeliy」は、そのスタイリッシュなデザインと機能、手頃な価格を兼ね備えた衝撃的な車いす。

2月上旬、Wheeliyは「iFデザインアワード2020」を

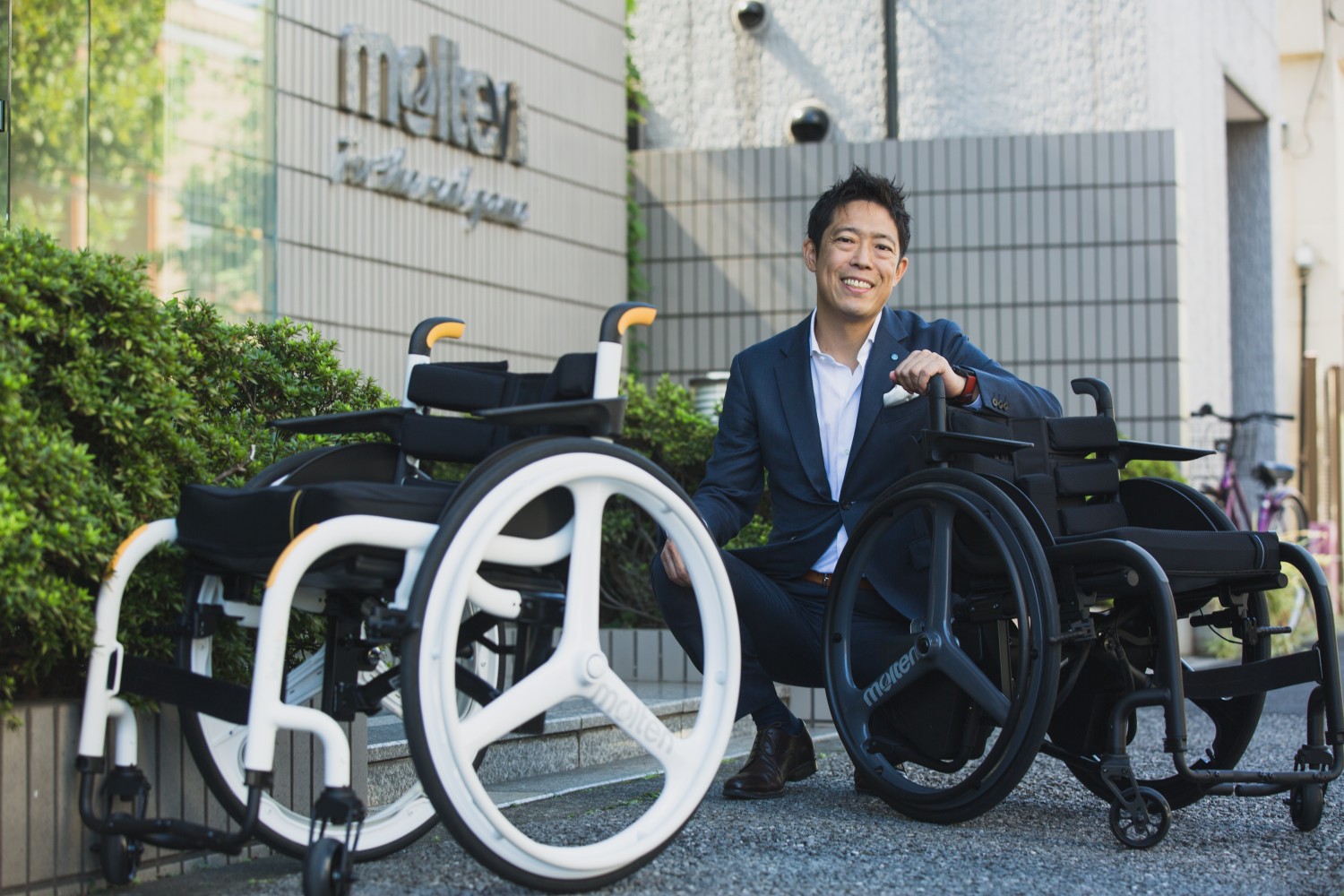

今回は「Wheeliy」の開発秘話を中心に、代表・民秋さんにお話をうかがいました。

株式会社モルテン代表取締役社長 最高経営責任者。大学卒業後、渡米し自動車部品メーカーに勤めた後、2007年にモルテンへ入社。広報室室長としてモルテン全社の社内外広報活動を担当、2009年よりスポーツ部門の海外営業も兼任。2010年、代表取締役社長に就任。趣味はアコースティックギターの演奏。

作家・エッセイスト。大学在学中の2010年より株式会社ミライロの創業メンバーとして入社、広報部長を務める。2020年2月より作家に転身。車いすの母と、知的障害のある弟を持つ。

モルテンさんと言うと、バスケットボールやバレーボールなど、スポーツ用品の会社!というイメージが強かったです。私も中学時代はバスケットボール部だったので、つらい練習とともに「molten」ロゴが目に焼き付いています。(笑)

そう言われることが多いのですが、実は自動車の部品や医療福祉機器も作っているメーカーなんです。たとえば、褥瘡(床ずれ)を予防するエアマットレスは、業界トップシェアを持っています。

えっ!そうなんですか。

医療福祉の分野だと、取り組みはじめてもう20年になりますね。

そして、2019年4月には始めて車いす「Wheeliy」を開発されたと。いろんな分野に挑戦されているんですね。

バラバラなことをやっているように見えるかもしれませんが、実は一貫しているんです。僕たちはスポーツ用品会社でも、医療福祉会社でもなく、技術革新を追求するエンジニアの会社なんですよ。

どういうことですか?

モルテンの企業理念は「Moving with Possibilities」といい、人が可能性を持って、前へ一歩動くために事業をしています。だから、スポーツでより良いパフォーマンスを出すために、自動車はより良い運転ができるように、病院で床ずれをして退院が長引かないように……と製品を作り続けているんです。

なるほど!だから今回の「Wheeliy」のコンセプトは、「日常を旅するクルマイス」なんですね。障害のある人が、一歩外へ出て、動きやすいようにと。

いつ頃から、モルテンさんで車いすを作ろうと思われたんですか?

きっかけは、東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定した2013年です。東日本大震災の傷跡が癒えきっていない日本で、私はなんとなく「このまま日本は衰退していくんじゃないか……」って、漠然とした焦燥感を持っていたところでした。だから、開催が決定したというニュースを聞いた時は、暗闇に一筋の光が差し込んできたように思えました。

オリンピック・パラリンピックの開催に、どんな期待を持ちましたか?

まず、開催が認められたのは、海外から「7年後の日本には世界最大のスポーツイベントを運営できる力がある。かならず復興する」と期待されたと私は受け取りました。だから成功させることは、世界の人たちに対する恩返しだと思いました。そのためにモルテンは何ができるのか、を考えはじめました。

モルテンさんとして、なにをやっていくべきだと思ったのでしょう?

次世代のために、レガシーを残すことです。私が子どもの頃、未来とは鉄腕アトムやドラえもんが実現する夢の世界で、「未来=明るい」でした。それがいつからか、AIによりなくなる仕事、少子高齢化、貿易戦争、社会の分断など、「未来=予想できない不安」になっています。もう一度未来を「明るい」と想像させ、次の世代がポジティブに生きられる製品を開発しようと思いました。

それがWheeliyだったんですね。なぜこれまでに一度も作ったことがない、車いすを選んだのでしょうか?

モルテンは、1984年ロサンゼルス大会からオリンピックに関わっていて、バスケットボール・ハンドボール・車いすバスケ・ウィルチェアーラビーに試合球を提供してきた実績があります。障害のある人も使用するスポーツ用品、自動車部品、医療福祉機器というモルテンの開発力をすべて注ぎ込めるプロダクトはなにか……と考えたら、最初はバスケ専用車いすを思いつきました。

あれ?でも、Wheeliyは日常用の車いすですよね?

そうなんです。市場調査をして、プロトタイプをいくつか作りながら、ユーザーの方々と話をしていくと、どうやらスポーツ用と同じくらい、日常でアクティブに使える車いすが求められているということに気づきました。スポーツ用車いすは他のメーカーも作っていますが、アクティブユーザー向けの斬新な車いすは市場であまり見かけないので、世の中にいちばん影響が与えることができそうだと思い、Wheeliyの開発が始まりました。

アクティブユーザー向けの車いす、Wheeliyのコンセプトに注目。

「眺めていると、外に漕ぎ出したくなる高揚感。Wheeliyに出会うことで、昨日よりも少しだけ遠くに行ってみたくなる」

WEBサイトを彩る軽快なコピーには、モルテンさんの強い願いが込められています。思わず見とれてしまうようなWheeliyの使用風景を、動画でご覧ください。

はじめてプロモーション動画を見た時、衝撃を受けました。なんだ!?このスタイリッシュなデザインの車いすは!って。

ありがとうございます。スウエーデンやドイツなど海外を見て回ったのですが、機能が良い車いすは、もう世の中にたくさんあることがわかりました。機能が良いだけではユーザーが使ってくれませんから、人を惹きつけるデザインが不可欠でした。2m先からでも、近寄って触りたくなるような、引力のあるデザインにしようと。

引力のあるデザイン!たしかに、その通りです。街中でWheeliyがたくさん走っていたら、外国の人は「日本はなんてオシャレなんだ」って、びっくりされそうです。

メガネも同じ発展を辿ってきたと思うんです。昔はただ視力を矯正するだけのものでしたが、今やファッションアイテムになり、服や気分にあわせて選べるようになっていますよね。でも、もともとは視力が低く、視覚に障害のある人たちのための福祉機器でしたから。

今度は車いすも、愛着を持って選べるようにしたい、と。ミライロの社員にも、とても高価だけどスタイリッシュな海外製の車いすを、貯金して買った人がいました。どうしても乗りたかった、憧れの機種だったそうです。

いいですね!いつか、Wheeliyもそうなってほしいです。

車いすに乗らない人からも「カッコいいね!」と言われる、すばらしいデザインの車いすだと思います。

実は、「周りの人からサポートしやすい車いす」というのも、デザインのコンセプトなんです。思わず声をかけたくなる、という。

なるほど。良い意味で目立ちますし、「その車いすかっこいいですね」という自然なコミュニケーションも発生しそうですね。

機能とデザインを両立させたWheeliyですが、開発は大変だったのではないでしょうか?

開発には5年かかりましたが、すごく大変でした。今見ると、冗談みたいなプロトタイプもゴロゴロ作りましたよ。(笑)

迷走していたんですね。

迷走も迷走です。ワイヤーが伸びていて引っ張ると変形するとか、ブレーキがいっぱいついてるとか。でも、最終的には、思い切って余計なものをとにかく削ぎ落とし、シンプルにすることをこだわりました。

なにかヒントがあったんですか?

スティーブ・ジョブスが「本日、アップルが電話を再発明します」と言って、iPhoneを売り出したことを思い出したんです。日本の携帯電話は10キーがあって、おさいふケータイ機能があって……と、至れり尽くせりなデザインが王道でしたが、iPhoneはホームボタン1つのみで衝撃的でしたよね。たくさん機能があると安心した気になるけど、操作がわかりづらくなり、結局使わない。ならば車いすも、重要な機能だけに特化して、デザインはシンプルにしてみようと思ったんです。

その考えには、賛成です!個人的な意見ですが、機器類はゴチャゴチャすればするほどカッコ悪くなって、「THE・病院の備品」というイメージがつき、あまり愛せないデザインになることが多いです。

そのあと完成したWheeliyを2019年3月に大阪で開催された「バリアフリー展2019」に持っていき、お披露目しました。

おお!多くの人の関心を集めたんじゃないんですか?

はい、機能とデザインはとっても好評でした。でも、全体的には酷評でした。(笑)

えっ、なぜですか!?

とにかく重かったんです。平均的な車いすの重量は10キロ前後なのに、Wheeliyは14キロ以上もありました。これでは使い物にならない、と。

なんと……。そんな意見を受けて、どう思われましたか?

心が折れました。

うわあ。

でも、そういう意見が出そうなことは、わかっていたので。気を持ち直して、今度は9月末にある日本最大の福祉系展示会「HCR」に向けて、エンジニアチームが一斉に動き始めました。

かっこいい!

でもね、限りなく軽量化しながら限りなく剛性を出すっていうのは、熾烈な開発で。エンジニアチームの責任者なんか、日に日に、狂気じみていきました。(笑)

苦労が目に浮かぶようです。軽くて丈夫と言うと、カーボン素材が思い浮かびますが……。

そうです。でも、カーボンは高額なんですよ。僕たちは、軽くて丈夫だけど、高額ではない車いすにこだわっていました。

なぜですか?

カーボン製の車いすだと、60万円以上するのが当たり前です。ちょっと手が出ない値段ですよね。みんながもっと買いやすくて、気軽に乗ることができる、日常の車いすにしたかったので。本体価格は35万円以下にどうしても抑えたかったんです。

なんという企業努力……!

お金をかけて強烈に目立つプロトタイプを作って、一発花火をあげて、はい終わり!にしたくなかったんです。実は、海外の車いすではよく見かけたんですけど、デザイナーが作っためちゃくちゃカッコ良い車いすがあっても、展示用に数台作っただけで市販はされていなかったり。それだと、レガシーとして次世代に残らないので。

エンジニアチームの狂気じみた努力で、結果はどうなったんでしょうか?

すごいですよ!たった半年で、4キロ以上の軽量に成功し、平均的な車いすの重量になりました。これには感動しました。展示会でも、たくさんのお客さまに乗っていただけて、良い反応をたくさんいただきました。

感動で泣いてしまいそうです。

しかもですね、軽量化だけでは飽き足らず「パワークッション」と「パワードライブ」という、オプション機能も新たに開発しました。

やっぱり狂気じみてますね!?

パワークッションは、褥瘡を防ぐために必要な「プッシュアップ」と「空気圧調整」を自動で行うクッションです。

プッシュアップ!私の母(車いすユーザー)が、5分に1回くらいやってます。お尻に圧がかかると褥瘡ができるから、一度持ち上げて浮かせるんですよね。

そうです!展示会で仲良くなった車いすユーザーの方々に聞くと、皆さん、車いすに長時間座っている時の褥瘡の不安がすごく大きいみたいで。プッシュアップを忘れそうで怖い、ということも、何度かお会いしている内に、ポロッと会話に出てきて知ったんです。

なかなか、褥瘡のことって他の人には話しづらいですからね……。

パワークションは、数分に一度、自動で空気圧を変えてくれるんです。これがプッシュアップの代わりになって、お尻の同じ箇所に負担がかかりすぎることがなくなります。

おお!人的ミスをテクノロジーで補えるのは、本当に良いですね。

しかも、モバイルバッテリーで動くので、旅先でも簡単に充電できます!Wheeliyで気軽に、旅へ出てほしいと思っているので、充電の負担もできるだけ少ないようにしました。

心配りに隙がない!パワードライブとはなんですか?

パワードライブは、電動アシスト機能です。手で車いすをこぐと、電気の力で助けてくれるんですよ。電源をオフにしたり、バッテリーが切れたりしても、車いすのこぎだしが重くならず手動車いすと同じように使えます。

一般的な電動車いすは、手でこぐことをあまり想定していないから、バッテリーが切れると重くなることが多いですよね。なぜあくまでも補助的な“アシスト”や、軽さにこだわったんですか?

リハビリの考え方に、残存機能(身体に残っている機能)を活かす、というものがあります。電動は便利だけど、手でこげる人がこがなくなると、筋力は衰えていくばかりですよね。「自分の身体の筋力は、できる限り残したい!」というアクティブな人に、選んでもらいやすいようにしました。

たしかに、そうですね。私の母も、できるだけ自分の力でこぎたいけど、急な(を削除)坂道だけ電動にできたらな、とたまに言っています。

その日のルートや体調によって、手動か電動かを選べるんです。旅をするときに「坂道があった時、自分でのぼれるか不安」じゃなくて「坂道があっても、アシストがあるから大丈夫」と、出かける前から可能性が広がれば良いなと思っています。

前半にメガネの話がありましたが、僕は本当に、車いすがメガネのように日常に溶け込む世界になってほしいと思っています。僕は視力が0.1もないくらい目が悪いんですが、そのことをあまり気にしたことはないし、障害と思ったこともありません。でもそれは、メガネやコンタクトがあれば、目が良い人と同じような生活を遅れるからです。

過去に、メガネという福祉器具を開発して、世の中に浸透させた人がいるからですね。そして、やがてファッションアイテムにまでなった、と。

メガネを今の地位まで押し上げてくれた人たちに、僕は心から感謝しています。それと同じことを、僕は車いすでやりたい。眼鏡がメガネと書かれることが増えたように、僕たちもクルマイスとカタカナ表記にしています。

テクノロジーとデザインの進化によって、身体の障害は、いつか障害ではなくなるのかもしれませんね。

そうです。いつかは、医療が解決してくれるはずです。でも、医療が障害に追いつくには莫大な時間がかかります。医療が追いつくまでの時間を支えるのが、福祉です。医療には正解がありますが、福祉には正解がないと、僕は思っています。福祉は医者ではなく、本人の意志を尊重するからです。クルマイスに限らず、自分が楽しくなる可能性を信じ、技術を選べる未来を、僕は信じています。