見えない人はどうしたら絵画鑑賞を楽しめるのでしょうか。

作品を目で見たり、触ったりはできないので、頼りになるのは言葉です。

他人の言葉が目になり、その情報から様々な解釈が生まれます。

今回は「視覚障害者向け鑑賞ガイドサービス」の実証実験を通して、「見る」ということについてお伝えいたします。

見えない世界で見えるものとは?

私たちは日々、視覚・味覚・聴覚・嗅覚・触覚の五感から多くの情報を得て生きています。

中でも視覚は特権的な位置を占め、外界から得る情報の87%が視覚に由来すると言われています。

このことから、視覚障害者は最も重要な情報源である視覚からの情報を得ることが難しい状態といえます。

今は、映画館や演劇などで目の見えづらい人も楽しめる工夫が登場していますが、美術館ではどうでしょうか?

現在の美術館では、視覚障害者が美術品の鑑賞を楽しむために、学芸員やガイドボランティアによる解説やワークショップなどの取り組みが進んでいます。

しかし対応する人の案内方法によって楽しみの質が左右したり、対応人員の確保など美術館の負担が大きいということもあり、十分とは言えません。

このたびミライロでは、2017年2月1日(水)、パナソニック 汐留ミュージアムにて、視覚障害がある方にも美術鑑賞を楽しんでいただくために、(高指向性)ビーコンを使った「視覚障害者向け鑑賞ガイドサービス」の実証実験を、パナソニック株式会社様、視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ様、株式会社アートアンドパート様と共同で実施いたしました。

骨伝導ヘッドホンを活用した、芸術鑑賞

今回の実験では、パナソニック株式会社様が開発したシステムにより、視覚障害者のために制作した音声コンテンツを、骨伝導ヘッドホンを通じて自動再生することにより、障害者が一人でも気軽に美術鑑賞をすることが可能になります。

美術作品に近づくと、持っているスマートフォンが作品上部に設置されているビーコンから信号を受信します。

するとスマートフォンの専用アプリが対象作品の鑑賞ガイドを再生し、骨伝導ヘッドホンを通じて音を届けます。

耳を塞がない骨伝導ヘッドホンを使用することで、周囲の音も聞くことができ、鑑賞者は美術館の雰囲気を感じながら、安全に鑑賞を楽しむことができます。 作品の大きさ、構図、情景を詳細に解説することで作品が見えなくても、想像力を膨らませることができます。

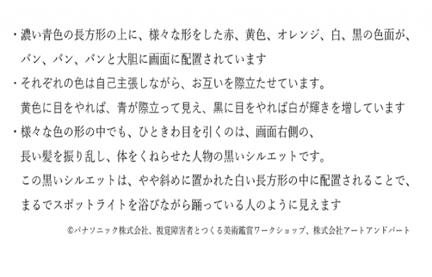

美術鑑賞の一部を紹介します。 たとえば、この上段の絵の場合は右のスライドのような説明が流れます。 全体像から入り、また比喩を用いたかなり詳細な表現で描かれているのがわかります。

誰にとっても楽しい芸術鑑賞とは?

鑑賞後は、2グループに分かれて、体験会や鑑賞ガイドについて振り返りをしました。

視覚に障害がある方も、健常者も、自分自身が観た絵について、骨伝導ヘッドホンの使い心地について意見を出し合いました。

視覚障害のある方からは、

・今まで様々な美術館に行ったことはあるが、ここまで詳しい解説は初めてだった

まるで目が見えているかのような表現だったので、鮮やかに情景が浮かび、美術鑑賞を

楽しむことができた

・外国の視覚障害者も楽しめるように他言語版も用意できたら良いと思った

・美術館だけでなく、博物館、科学館などにも、鑑賞ガイドサービスがほしい

・動物園、スポーツ観戦など、実際に目の前で動くものへの解説も楽しみたい

などの意見が出ました。

「今まで視覚が全体像を与えてくれることに慣れていて、観ていた気になっていたが、詳細な解説を聞いて、絵の情報の意味をイメージして、作品を味わい鑑賞することができた」

ー参加した美術館職員の方も満足そうに語っていました。

事実を知るのではなく意味を知ること、そして意味を理解するために、

視覚障害者用の音声ガイドは、目の見えない・見えづらい人はもちろん、誰もが観賞を楽しむための一歩になるのではないでしょうか。

バリアを取り除き外出するきっかけをつくる

今回、(高指向性)ビーコンを活用し、作品を「見る」ことで、視覚障害のある方でも気軽に美術鑑賞を楽しむことができました。

この方法は様々な場所で汎用でき、今まであったバリアを取り除き、「できない」が「できる」になり、外出するきっかけをつくる一助になると考えています。

今後もミライロでは、誰もが快適に生活できる社会にするために、障害のある当事者視点の声を反映し、新しい製品づくりやサービス向上に貢献していきます。